*Luthfi Bashori: Retorika Emosional vs Tradisi Ilmiah*

*Ulama dan Etos Intelektual*

Seorang ulama identik dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keluasan pandangan. Namun, gaya berdebat Luthfi Bashori kerap menunjukkan ekspresi emosional yang lebih mirip letupan kemarahan ketimbang hujjah yang terukur. Pertanyaannya: jika perdebatan ilmiah digantikan dengan retorika emosional, apa jadinya wajah keilmuan Islam di Indonesia?

*Emosi di Panggung, Bukan Argumen*

KH Imaduddin Utsman MA menulis karya yang mengusik klaim genealogi lama. Dalam tradisi Islam, respons yang lazim terhadap karya semacam ini adalah menulis karya tandingan. Kita mengenal al-Ghazali yang menulis Tahafut al-Falasifah untuk mengkritik para filosof, lalu dibalas Ibnu Rusyd dengan Tahafut al-Tahafut. Ibnu Taimiyyah pun menulis puluhan jilid bantahan terhadap para mutakallimun. Semua itu dilakukan dengan pena dan hujjah, bukan dengan sindiran personal.

Sebaliknya, kritik Luthfi Bashori lebih banyak berputar pada serangan emosional ketimbang argumentasi akademik. Padahal, jika merasa memiliki bukti kuat, jalannya terbuka: ajukan karya tandingan, bawa ke forum akademik, biarkan sejarawan, filolog, pakar genetika, dan ilmuwan genealogi menimbang argumen secara terbuka.

*Usia dan Kedewasaan Intelektual*

Seringkali usia dipakai sebagai legitimasi moral: yang muda harus menghormati yang tua. Benar adanya. Namun, kedewasaan intelektual tidak datang otomatis bersama bertambahnya umur. Ia lahir dari kerendahan hati, keterbukaan pada kritik, dan kemampuan menyajikan hujjah yang bisa diuji.

Dalam tradisi ilmiah, otoritas tidak diukur dari senioritas, melainkan dari kualitas karya. Baik klasik maupun modern, nilai sebuah argumen selalu ditimbang dari dalil dan konsistensinya, bukan dari siapa yang mengucapkannya.

*Ilmu vs Ilmu: Tiga Medan Kritik*

Jika sebuah karya dianggap lemah, jalur bantahannya tersedia dan sangat jelas:

- *Sejarah* – Menguji konsistensi data dan sumber primer. Apakah catatan nasab benar-benar memiliki basis kuat atau sekadar tradisi belakangan?

- *Filologi* – Meneliti naskah, redaksi, serta rantai transmisi teks. Dari sini bisa dibedakan mana tradisi otentik, mana yang rekayasa.

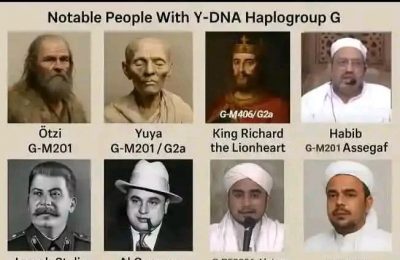

- *Biologi/Genetika* – Analisis DNA dan haplogroup, pendekatan ilmiah yang kian penting dalam studi genealogi.

Di sinilah medan pertarungan gagasan sesungguhnya. Sebab caci maki tidak pernah bisa menggantikan data sejarah, membantah filologi, atau mengubah hasil laboratorium genetik.

*Belajar dari Tradisi Perdebatan Klasik*

Islam kaya dengan tradisi perdebatan ilmiah yang bermartabat:

- *Al-Ghazali vs Ibnu Rusyd* – pertarungan gagasan melalui karya, bukan makian.

- *Imam Syafi’i vs Ulama Kufah* – silang pendapat tajam dalam ushul fiqh, namun selalu berbasis dalil dan tetap menjaga adab.

- *Ibnu Taimiyyah vs mutakallimun* – kritik keras, tetapi dituangkan dalam jilid-jilid kitab yang argumentatif.

Dari sini kita belajar: ulama sejati bertarung dengan ilmu, bukan dengan emosi.

*Ketika Argumen Kosong*

Serangan verbal yang tidak disertai riset justru membuka ruang kosong dalam argumen. Ia memberi kesan bahwa amarah dijadikan pengganti ilmu. Dalam tradisi akademik, hal ini lebih menyerupai pengakuan tak langsung bahwa hujjah lawan sulit dipatahkan secara ilmiah.

*Ilmu yang Membungkam Emosi*

Ironisnya, gaya debat emosional justru memperlihatkan keteguhan karya KH Imaduddin Utsman MA. Sebab, jika argumennya rapuh, tentu sudah runtuh oleh bantahan berbasis riset. Fakta bahwa kritik lebih banyak berbentuk retorika personal, bukan kajian akademik, adalah bukti tersendiri: hujjah ilmiah lebih kuat daripada teriakan emosi.

Dengan kata lain, semakin keras nada emosional dilontarkan, semakin jelas ketiadaan dalil yang menyertainya.

Users Today : 967

Users Today : 967 Users Yesterday : 1052

Users Yesterday : 1052 This Month : 31637

This Month : 31637 This Year : 420416

This Year : 420416 Total Users : 626601

Total Users : 626601 Views Today : 2856

Views Today : 2856 Total views : 1431040

Total views : 1431040 Who's Online : 10

Who's Online : 10