Kitab yang Dibakar, Ilmu yang Tak Terbakar

Di sebuah sudut pesantren, sebuah kitab karya ulama muda Nusantara, KH Imaduddin Utsman al Bantani, justru dibakar. Judulnya Minhajun Nassabin. Kitab ini dibagikan secara gratis ke berbagai pesantren dan ulama. Isinya bukan sembarang tulisan—melainkan riset panjang tentang genealogi, sejarah, hingga analisis ilmiah terhadap klaim nasab yang selama ini dianggap “mutlak benar”.

Tak butuh waktu lama, kitab itu menggemparkan jagad penasaban nasional. Ada yang menyambut dengan diskusi akademis, ada pula yang gelisah hingga murka. Yang terakhir ini bahkan sampai nekat mengumumkan: kitab tersebut akan ia bakar karena dianggap penuh fitnah, gosip murahan, dan nahwu–sharaf amburadul.

Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar: bukankah dunia pesantren selama ini dikenal menjunjung tinggi tradisi literasi? Bukankah para ulama terdahulu mewariskan ribuan manuskrip, dengan cara menyalin ulang hingga tinta mereka habis, bukan dengan cara menghanguskan buku?

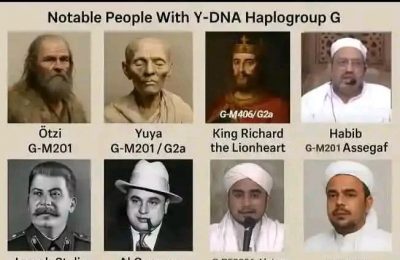

KH Imaduddin bukan penulis sembarangan. Ia menempuh pendidikan agama yang panjang, terbiasa dengan telaah kitab kuning, dan tekun mengkaji sejarah. Dalam Minhajun Nassabin, ia mengajukan kritik mendasar terhadap klaim garis keturunan tertentu yang selama ini diterima tanpa banyak pertanyaan.

Bahasanya tajam, argumentasinya runut. Ia tidak hanya mengutip riwayat klasik, tetapi juga memasukkan hasil penelitian filologi modern, genetika, dan perbandingan manuskrip. Di titik inilah, kitab tersebut menjadi “bom waktu”—ia meledakkan kenyamanan status quo, membuat sebagian orang merasa terusik.

Bagi yang teguh pada tradisi akademik, mestinya kitab ini disambut dengan debat ilmiah. Dalil dilawan dengan dalil, manuskrip dibalas manuskrip. Tetapi kenyataan berkata lain: kitab ini dibakar.

Ironi itu semakin kentara bila kita menengok sejarah Islam sendiri. Tradisi kritik ilmiah adalah napas peradaban. Ulama hadis menulis kitab jarh wa ta‘dil untuk menilai keshahihan sanad. Para fuqaha saling mengkritik pendapat mazhab lain, tanpa harus saling menghapus eksistensinya.

Rasulullah SAW bahkan berpesan agar hadiah yang datang dari sesama mukmin diterima dengan baik. Kitab yang dikirim ke pesantren—apapun isinya—hakikatnya adalah hadiah intelektual. Mestinya disambut dengan membaca, bukan dibakar.

Karena bukankah membakar buku justru mengundang kecurigaan? Seolah isinya benar, hanya tak bisa dilawan dengan hujjah. Bukankah gosip murahan cukup dibuang ke tong sampah, bukan ke bara api?

Kasus ini memperlihatkan wajah lain dunia pesantren hari ini: di satu sisi, ada gairah baru dari generasi muda yang berani berpikir kritis dan menulis. Di sisi lain, ada sebagian kalangan senior yang justru takut pada perdebatan ilmiah.

Padahal, ilmu tidak pernah runtuh oleh api. Ia akan terus hidup di kepala para pembacanya, direkam ulang, dan disebarkan ke mana-mana. Kitab yang dibakar mungkin musnah dalam bentuk kertas, tetapi gagasannya akan terus berlipat ganda.

Sejarah mencatat, setiap kali ada karya yang dibakar, biasanya justru semakin terkenal. Dari karya Galileo, Voltaire, hingga Pramoedya Ananta Toer—larangan justru membuat orang semakin penasaran. Dan kini, Minhajun Nassabin berpotensi masuk ke daftar panjang literatur yang “dilawan dengan api, tapi bertahan dengan ilmu.”

Akhirnya, membakar kitab adalah simbol kekalahan intelektual. Ia menandai ketakutan menghadapi dalil dengan dalil.

Sementara itu, kitab karya KH Imaduddin Utsman al Bantani terus beredar, dibaca, dan diperdebatkan. Sebab, kertas boleh hangus, tetapi kebenaran tak bisa dibakar.

Users Today : 1025

Users Today : 1025 Users Yesterday : 1052

Users Yesterday : 1052 This Month : 31695

This Month : 31695 This Year : 420474

This Year : 420474 Total Users : 626659

Total Users : 626659 Views Today : 3103

Views Today : 3103 Total views : 1431287

Total views : 1431287 Who's Online : 8

Who's Online : 8

Kalau orang alim itu harus mengedapankan keikmuan daripada ego merasa alim alias sombong. Akibatnya narasi cerdas hilang berganti emosi dan tindakan penuh kebencian.

Semoga para pecinta Wali Songo diberikan keberkahan dan istiqomah dalam berjuang asbab mencitai Dzuriaturasul asli

SELAMAT BERJUANG PARA PENCINTA DZURIATURASULLAH

BERHARAP RIDHO DAN RAHMAT ALLAH SWT SEMATA